Hablando de pobreza, mediciones y los costos del bienestar

- anitzeld

- 15 ago 2025

- 4 Min. de lectura

Actualizado: 19 ago 2025

El nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre pobreza en México llegó con una sorpresa doble: por un lado, los números muestran una reducción notable en el número de personas pobres; por otro, especialistas advierten que los cambios metodológicos hacen difícil saber si la mejora es tan grande como parece.

Gonzalo Hernández Licona, exsecretario técnico del extinto Coneval y actual director de la Red de Pobreza Multidimensional, cuestionó que el Inegi modificara la forma de preguntar sobre carencias sociales, lo que impide comparar con precisión los resultados anteriores.

“Cambiaron la forma de preguntar, entonces no es exactamente claro si entre 2022 y 2024 subió o bajó”, dijo en entrevista radiofónica, al referirse a los indicadores de salud y acceso a agua.

Como ejemplo, apuntó que en 2022 había 9.2 millones de personas sin acceso a agua, mientras que en 2024 la cifra cayó a 4.5 millones. Un descenso abrupto que, según él, no se explica únicamente por mejoras reales, sino también por ajustes en el cuestionario. En salud, la carencia bajó de 50.4 % a 44.5 % en el mismo lapso. Hernández Licona recordó que entre 2018 y 2024 aumentó la falta de acceso a servicios médicos, en buena parte por la eliminación del Seguro Popular: “No era perfecto, pero daba cierta certidumbre a la gente”.

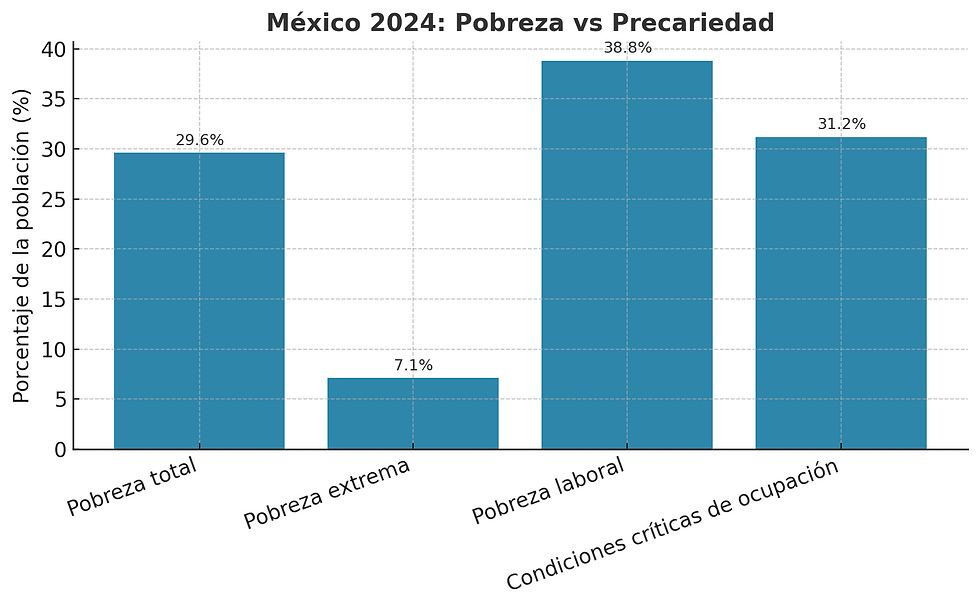

Aun con las reservas metodológicas, las cifras del Inegi señalan que 8.3 millones de personas dejaron la pobreza entre 2022 y 2024, para un total de 38.5 millones (29.6 % de la población). La pobreza extrema también descendió: de 9.1 millones a 7 millones (7.1 %). El ingreso laboral por encima de la línea de pobreza creció, y las personas con al menos una carencia social se redujeron a 80.4 millones, siendo el acceso a la seguridad social la carencia más extendida (48.2 % de la población).

El otro lado: precariedad vs. pobreza

En México, “pobreza” y “precariedad” no son lo mismo. La pobreza multidimensional se mide combinando ingreso y carencias; la precariedad describe empleos o ingresos inestables, sin seguridad social y con bajos salarios. El Inegi y el Coneval usan como referencia la pobreza laboral: población con ingresos por trabajo menores al costo de la canasta alimentaria.

En 2024, la pobreza laboral afectó a casi 50 millones de personas (38.8 %), mientras que las condiciones críticas de ocupación alcanzaron a 31.2 % de la población ocupada (unos 18 millones). Esto significa que hay más personas en precariedad que en pobreza, porque no todo trabajador con ingresos bajos cumple los criterios para ser clasificado como pobre.

En cifras de 2024:

Pobreza total: 38.5 millones de personas (29.6 %).

Pobreza extrema: 7 millones (7.1 %).

Pobreza laboral: casi 50 millones (38.8 %).

Condiciones críticas de ocupación: 18 millones (31.2 % de la población ocupada).

Esto significa que la precariedad laboral alcanza a más personas que la pobreza multidimensional, porque no todos los empleos mal pagados se traducen en pobreza si el hogar compensa con otros ingresos o servicios. Pero es una vulnerabilidad latente: basta un choque económico o la pérdida de un apoyo social para que una familia precaria caiga en pobreza.Los costos del bienestar

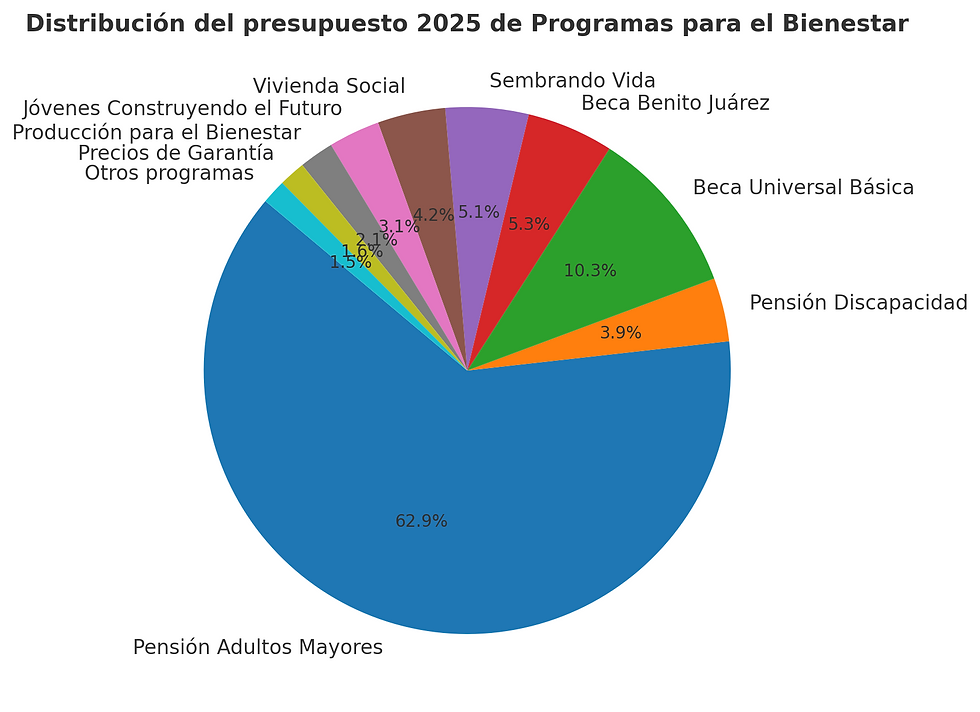

El avance en cobertura de transferencias monetarias se debe en gran medida a los Programas para el Bienestar, que en 2025 absorberán entre 835 mil millones y 1.1 billones de pesos del presupuesto federal, es decir, hasta un 12 % del gasto público total. La Pensión para Adultos Mayores concentra casi la mitad de ese monto, seguida de becas educativas, pensiones para discapacidad y programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.

México, sin embargo, tiene un margen fiscal limitado: recauda apenas 17.7 % del PIB en impuestos, la proporción más baja de la OCDE. Con un gasto en pensiones —contributivas y no contributivas— ya cercano al 6 % del PIB y en ascenso por el envejecimiento poblacional, la sostenibilidad de estos programas depende de controlar su crecimiento real, aumentar la recaudación y mantener un déficit fiscal manejable.

En México, aproximadamente el 40 % de la población económicamente activa paga impuestos, lo que equivale a menos de la mitad de quienes deberían estar contribuyendo formalmente al fisco.

¿Sostenible o no?

Economistas coinciden en que mantener los programas es posible, pero no al ritmo de expansión observado en los últimos años sin nuevas fuentes de ingresos permanentes. Las opciones pasan por indexar beneficios a la inflación, focalizar mejor las ayudas y ampliar la base tributaria para evitar que el gasto social desplace inversión, salud o educación.

En el corto plazo, la discusión sobre pobreza y precariedad seguirá marcada por la tensión entre los resultados oficiales —que apuntan a una mejora— y las dudas metodológicas sobre cómo se mide esa mejora. En el largo plazo, la verdadera pregunta será si México puede sostener el costo de su política de bienestar sin comprometer otras prioridades del Estado como la salud e infraestructura.

---

Medir pobreza no es medir precariedad, y los programas sociales han logrado reducir la primera, pero no necesariamente la segunda. El desafío está en convertir transferencias en oportunidades laborales estables, para que los apoyos sean un puente y no un salvavidas permanente.

Comentarios